![]()

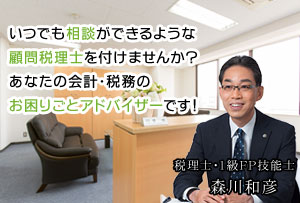

~社員数20人以下の会社の税務・お金アドバイザー~

『社長様の身近な相談相手』をモットーに税務代理だけでなく、相談業務(コンサルティング業務)に重点を置いて取り組んでいる。大手不動産会社様が定期開催している相談会での税務相談役や、企業の外部監査役も務めている。

代表税理士 森川 和彦1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー 資産相談業務)

宅地建物取引士

証券外務員

- 略歴

- 1970年

加古川市生まれ

- 1988年

加古川東高等学校卒業

- 1993年

慶應義塾大学卒業

- 1996年

神戸市役所入所

- 2007年

神戸市内の税理士事務所入所

- 2010年

独立開業 現在に至る

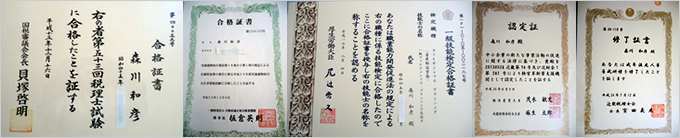

- 資格

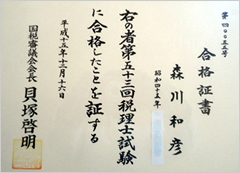

- 2003年

税理士試験5科目官報合格

(簿記論・財務諸表論・法人税法・相続税法・消費税法) - 2005年

1級FP(ファイナンシャルプランニング技能士)合格(資産相談業務)

(番号 第1F1-0―05-002187) - 2007年

税理士登録

(登録番号108003) - 2013年

宅地建物取引士資格試験合格

- 2013年

経営革新等支援機関認定(財務省 近畿財務局長)

- 所属団体

- 近畿税理士会 神戸支部

- 神戸商工会議所

- 神戸慶應倶楽部

代表プロフィール

子供のころの私と育った環境

1970年に加古川市で4人兄弟(男1人、姉妹3人)の長男として生まれました。親子と祖父母の8人が同居し、男の子が一人だったため、可愛がられて育ちました。父はサラリーマンで堅実な性格、母は専業主婦で小さな事には拘らない、ざっくばらんな肝っ玉母ちゃんでした。

1970年に加古川市で4人兄弟(男1人、姉妹3人)の長男として生まれました。親子と祖父母の8人が同居し、男の子が一人だったため、可愛がられて育ちました。父はサラリーマンで堅実な性格、母は専業主婦で小さな事には拘らない、ざっくばらんな肝っ玉母ちゃんでした。

小学校の頃は勉強よりも、野球や加古川での魚釣りに夢中になり、夏休みのほとんどを早朝は釣りに行って、ハゼ(魚)を釣って家に持ち帰ってくる日々を送りました。いつも真っ黒に日焼けしていました。

両親は、私に将来何かの芽が出ることを期待していろんな習い事をさせてくれました。習字、ピアノ、公文式、スイミングをやりましたが、あまり効果がなかったような・・・感じです。しかし、その中で公文式(算数・数学)だけは好きで、そのころからこの科目だけは得意だと感じていました。公文式は中学3年生まで続けました。あの問題をできるようになるまで繰り返し繰り返し反復するという練習のおかげで後々の根性・根気が鍛えられたと思います。公文式のおかげで学校の授業より先に進んでいたため、中学校に入っても数学だけは得意で、将来は理系の職業かなと考えていました。

両親は、私に将来何かの芽が出ることを期待していろんな習い事をさせてくれました。習字、ピアノ、公文式、スイミングをやりましたが、あまり効果がなかったような・・・感じです。しかし、その中で公文式(算数・数学)だけは好きで、そのころからこの科目だけは得意だと感じていました。公文式は中学3年生まで続けました。あの問題をできるようになるまで繰り返し繰り返し反復するという練習のおかげで後々の根性・根気が鍛えられたと思います。公文式のおかげで学校の授業より先に進んでいたため、中学校に入っても数学だけは得意で、将来は理系の職業かなと考えていました。

高校生・大学生の学生時代

高校は加古川東校に進学しましたが、高校1年生のときに受験の疲れと希望していた高校に入れた安堵感から勉強がおろそかになり、みるみるうちに成績が急降下し、下から順位を数えた方が早いという状況になってしまいました。それでも数学だけは好きで成績は良かったのですが、理科でつまずいたため、文系の中でも、税理士や公認会計士といった数字を扱う職業をイメージするようになっていました。

高校は加古川東校に進学しましたが、高校1年生のときに受験の疲れと希望していた高校に入れた安堵感から勉強がおろそかになり、みるみるうちに成績が急降下し、下から順位を数えた方が早いという状況になってしまいました。それでも数学だけは好きで成績は良かったのですが、理科でつまずいたため、文系の中でも、税理士や公認会計士といった数字を扱う職業をイメージするようになっていました。

一年間の予備校を経て、慶應義塾大学に進学しました。学生時代は楽しく勉強はそこそこに、サークル活動などに励んでいた。将来のことを考えて簿記だけは取得した。

人生の転機・・・社会人1年生のころ

就職活動は、まわりのみんなと同じように会社回りをしたが、なかなか自分のやりたいことが決まらず、上場企業にいったん就職をするも結局は1年半で退職した。思うようにいかない自分に初めて挫折感を味わった。

就職活動は、まわりのみんなと同じように会社回りをしたが、なかなか自分のやりたいことが決まらず、上場企業にいったん就職をするも結局は1年半で退職した。思うようにいかない自分に初めて挫折感を味わった。

退職後は、小さいころからの強みであった数字を使う仕事で、独立開業も可能な税理士の勉強をするため、専門学校に通った。ただ、その間は預金を取り崩す生活をしていたため、1年後には預金が底を尽きてきた。国民年金も払えない状況になり困ってしまった。収入面を確保するため職探しをする。税理士試験は難易度が高い試験のため、数年以上の勉強時間が必要である。アルバイトも考えていたが、偶然目にとまったのが、神戸市役所の職員募集のパンフレットだった。そのころ神戸では震災が起こっており、好きな神戸の復興に力を尽くすことも重要な仕事ではないかと考えた。ちょうど申込受付の時期であったため、ダメ元で受験した。その試験科目が税理士試験の科目と似ているものが多く、予想外にも合格した。そして翌年から神戸市役所の職員として働くことになった。正直ホッとした。これで生活ができるという安堵感でいっぱいだった。両親もきっと安心したことと思う。心配ばかりかけてしまった。この市役所で働きながら、税理士試験の勉強を続けようと考えていた。

しかし、神戸市役所に入ると、すごく忙しい部署に配属され、残業の嵐だった。そのため税理士試験の勉強時間を作ることすらままならない状況に陥った。その頃、仕事では経理を担当しており、将来税理士になったときに活かせるであろうと考え、経理・申告・予算・決算・資金繰りなど様々な分野に必死に取り組んだ。また数年後の次の人事異動でも同じ分野の経験を積み重ねることができた。

市役所勤務も落ち着いてきたころ、このまま公務員で人生を終えて後悔しないのか、もっとやりたいことがあったのではないのかということが、次第に大きくなってきた。そこで、前から考えていた税理士試験の勉強を通信教育で再開することにした。土日や平日の夜を勉強時間に充て、昔の公文式で培った根気力が功を奏し、猛勉強の末6回目の受験で税理士試験5科目合格を果たした。その後もその勉強癖を利用して、関連資格であるファイナンシャルプランナーも取得した。

人生の転機2・・・再度転職

試験合格後、前からやりたかった税理士の仕事の実務経験を積むため、神戸市内の税理士事務所に転職をした。まわりからは、安定している公務員を辞めてもったいないとか、今後どうなるか分からない不安定な道を選ぶのはリスクが高いなど反対が多かったが、家族の協力と自分の信念・確信で転職した。

試験合格後、前からやりたかった税理士の仕事の実務経験を積むため、神戸市内の税理士事務所に転職をした。まわりからは、安定している公務員を辞めてもったいないとか、今後どうなるか分からない不安定な道を選ぶのはリスクが高いなど反対が多かったが、家族の協力と自分の信念・確信で転職した。

修業時代は、将来独立するために必要な税務・会計知識はもちろんのこと、税理士としての仕事のやり方や顧問先様との接し方・税務調査での対応力など、様々なことを学び吸収していった。

人生の転機3・・・スタートライン

その3年後、独立した。ようやく好きな仕事ができる喜びでいっぱいだった。修業時代でも、社長様とお話しすることが楽しく、自分はこの方面に向いていると実感していた。ただ、勤務税理士時代は、お客様は経営者ではあるが、こちらは勤務している身であり、同じ目線に立っていないとずっと感じていた。独立して初めて経営者様と同じ立場で物事を捉えられると常々考えていた。

自分も経営している立場でなければ、本当の意味で資金繰りの辛さや、会社の運営、納税の苦労など分からないと思った。独立して、一生懸命に日々仕事に取り組んでおられる経営者様をサポートしたいという気持ちが強くなっていった。

独立後

独立するといっても、地盤はない。お金なし、コネなし、顧問先様なしの3無しの状態でスタートした。顧問先様獲得のため、様々な異業種交流会に顔を出し、名刺をたくさん配ったが、返事がくるのは、相手からの営業メールや電話ばかり。挨拶回り、ダイレクトメール、FAXDMなど、いろんな方法を試してみた。電話は鳴るが、やはり営業の電話ばかり。それにもめげず、地道に努力を重ねた。電話等で問い合わせをいただいた方には、素早い回答を行い、提案や、何度も足を運んだ姿勢が評価されていき、次第に契約に結び付いてきた。

独立するといっても、地盤はない。お金なし、コネなし、顧問先様なしの3無しの状態でスタートした。顧問先様獲得のため、様々な異業種交流会に顔を出し、名刺をたくさん配ったが、返事がくるのは、相手からの営業メールや電話ばかり。挨拶回り、ダイレクトメール、FAXDMなど、いろんな方法を試してみた。電話は鳴るが、やはり営業の電話ばかり。それにもめげず、地道に努力を重ねた。電話等で問い合わせをいただいた方には、素早い回答を行い、提案や、何度も足を運んだ姿勢が評価されていき、次第に契約に結び付いてきた。

その積み重ねによって、現在は多くの顧問先様にも恵まれ、大手不動産会社の税務相談役なども担当し、高評判をいただいている。今後とも、日々一生懸命仕事に打ち込まれている中小企業の社長様のサポート役・相談役に徹し、社長様の笑顔を見続けるという夢の実現に向けて、日々努力を重ねていきたい。今までの波瀾万丈の経験のおかげで、様々なことをいろんな角度から考える習慣が身に付き、顧問先様へもいろいろな解決策のご提案ができているように感じています。今後とも、いただいたご縁を大切に、社長様の身近な相談役として顧問先様とともに歩んでいきたいと考えています。人生は一度きり、いつも前向きにチャレンジ精神で頑張ります。

わたしが会社経営のサポートをしようと思ったきっかけ

経営者の方は様々な悩みを抱えておられます。

また、経営者の方は、『孤独』です。私はそう感じています。

経営を行うにあたって、悩みは今後とも尽きることはありません。一つの悩みが解決したら、また次の悩みが出てくるといった状態です。

そういうとき、気軽に相談できる相手はいますか?

税理士事務所も数多くありますが、ただ単に試算表を作って、時期が来たら決算書を作って申告書を作って、納付書を渡して社長様に納税していただくという流れ作業になっている又は、その代行屋さんと化しているような状況が多いのではないかと考えています。

また、他士業の方から税理士の数が増えて競争が激しくなって税理士も大変な状態のようですねとか、税理士も資格を取っただけでは食べていけない事務所が多くなっているみたいですねというお話を聞きました。

この話を聞くと、税理士業界はそのように思われているのかと思いました。

それは代行屋さんだったら、そのような状況になると思います。

税理士というのは、そのような存在なのでしょうか?

これは、私が独立する前から感じ、独立後はさらにこのような思いが増しています。

私の事務所は、単なる事務処理屋さんではありません。

私の事務所は、単なる事務処理屋さんではありません。

社長様の身近な相談相手というスタンスを当初から貫いています。

相談業という位置づけです。したがって、その点で、他の事務所とは一線を画しています。

もちろん、税理士事務所ですので、当然ながら試算表も作り、分かりやすくその内容の説明もしますし、決算前には節税策や納税予測・決算予測をして提案をしています。

それだけではないということです。

社長様の身近な相談相手というスタンスに立っています。

特に、会社経営にあたって、『お金』の問題と『人』の問題の2点については、避けて通れません。どちらも大きな問題です。

『人』は人財であり、会社の今後の行く末を大きく左右します。

良い人財を採用できれば、本当に鬼に金棒です。

『お金』の問題は、最重要課題といっても過言ではありません。

資金ショートを起こせば、たちまち会社が成り立ちません。

黒字倒産という、怖い現象も起こりえます。たとえ、利益上は黒字であっても、お金の動きは、その時点では必ずしも連動していませんので、資金ショートを起こし、事実上倒産するケースもあります。

その事態を避けるため、社長様は資金繰りには、常に気を使わなくてはなりません。

また、納税資金も大きな問題です。特に、最近比重を増している消費税は気を付けないといけません。本来は、預りの税金のため、会社に残っているはずですが、お金に色が付いていないため、その分をすでに運転資金で回してしまっている場合がよくあります。その場合、消費税の納税に窮することが考えられます。また、この消費税は、何年も経営されている方はご存じだと思いますが、たとえ赤字であっても通常、納税が発生してきます。したがって、赤字になったとしても、納税資金を準備しておかなくてはなりません。

そのため、しっかりした資金繰りをしていかないと大変なことになってしまいます。

また、会社は存続していくために、利益を出し、税金を払い、会社にお金を残していく経営をしなくてはなりません。会社にお金を残す源泉は利益です。この利益には税金がかかりますが、この税金を払った残りが会社に貯まっていくことになります。

したがって、毎期利益を確保し、その利益に対して税金をきちんと払っていかなければ、会社にお金は残っていかないのです。

そのため、当事務所は、毎月の試算表で、損益の状況、資金繰りの状況などの経営状態をご説明し、その数字をもとに、今後の経営判断の材料にしていただくようにしております。